SEMPRE CONFICCATA E’ LA FRECCIA

(Impressioni in B&W sui Nativi d’America)

MOSTRA FOTOGRAFICA

di Luciana Orofino e Giancarlo Torresani di Trieste

Recensione di Attilio Lauria & Pippo Pappalardo

Attilio Lauria – Aprirsi all’altrove, liberi di mettersi in gioco in un’esperienza umana ancor prima che fotografica, aprirsi all’altro: questa è la dimensione del viaggio di scoperta per Luciana Orofino e Giancarlo Torresani.

Un eguale sentire si trasforma in omogeneità linguistica e in sintonia di incastri che distoglie lo spettatore dalla consapevolezza della doppia visione, lasciando spazio all’intensità del racconto.

“Grande Spirito, preservami dal giudicare un uomo prima di aver percorso un miglio nei suoi mocassini.”

L’esplorazione di un possibile rapporto d’integrazione fra culture, al termine di un percorso di 34 foto articolato in sezioni e intermezzato da 6 pannelli, si concretizza in un volto intriso di una consapevole malinconia, sguardo sul cammino del proprio popolo, un tempo padrone del proprio destino ed oggi costretto nelle enclave delle riserve.

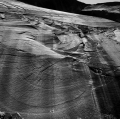

La mostra, stampata in FineArt da Antonio Manta, si apre con una sezione dedicata a spazi monumentali e quasi inaccessibili, nella suggestione di quell’iconografia della frontiera che gli Autori fraseggiano, con una rappresentazione in cui rivive il rigore compositivo di Ansel Adams e, al tempo stesso, il paziente rituale di interiorizzazione del paesaggio di Robert Adams.

Quei luoghi non sono ormai che l’impronta di luoghi del mondo interiore di questo popolo, che a tratti riemerge come una fitta dolorosa dal fondo degli sguardi con l’austera fierezza dei ritratti di Edward Curtis.

Per tutti gli altri, sono topos onirici che, insieme al mito della frontiera, incarnano un ideale di libertà, meta di un popolo on the road che ne abita il medesimo sogno contro culturale, come i bikers.

Il viaggio con il suo andare scandisce il ritmo di questo racconto fatto di osservazione, stupori e rivelazioni, e che per fiancheggiamenti progressivi traccia un percorso di avvicinamento all’amara conclusione di un volto: “Con la tua mano da indiano, liscia i tuoi jeans Levi’s, sali a bordo del tuo camioncino Toyota, nel mangianastri infila una cassetta: Mozart, Led Zeppelin, o un nastro di canti Sioux. Getta poi la tua testa all’indietro e sorridi… coraggio! sei solo un sopravvissuto di una popolazione colonizzata!”

“Da qui in poi non andrò più avanti”

di Pippo Pappalardo

Sempre più vado convincendomi che la rappresentazione della bontà di un’esperienza, cosi pure della sua bellezza e della sua verità, non passa soltanto attraverso un processo meramente logico ma dialogico.

In parole più semplici: senza confronto, senza partecipazione, senza reciproco arricchimento non c’è mai la certezza che quanto sperimento con i sensi e con le emozioni sia effettivamente comune ai nostri compagni di avventura e di poesia. Solo la ragionevole, plausibile, economica se vogliamo, natura dello scambio e della condivisione diventa crogiolo dove verificare il senso del nostro lavoro.

In fotografia non è come in un pianoforte suonato a quattro mani, dove l’abbondanza di risorse meccaniche amplifica le possibilità dello strumento; in fotografia quattro occhi portano a delineare la necessità di una complementarietà che volentieri vuole dissolversi a favore del progetto. Come un monologo non ci restituirà il ritmo di un epistolario tra due innamorati e una pluralità di scalpelli non esprimerà l’origine dell’idea, così, in fotografia, vale il detto del poeta “riempite vicendevolmente le vostre coppe ma non bevete da una coppa sola”.

Diciamo questo perché il lavoro a “quattro occhi” di Luciana Orofino e Giancarlo Torresani gira intorno alla rilevazione e alla documentazione dei nativi d’America, quegli indigeni che abbiamo chiamato molto genericamente “indiani” o “pellerossa” e che, a mio sommesso parere, hanno vissuto drammaticamente e tragicamente proprio l’indisponibilità reciproca di una ricerca dialogica e, reciprocamente, si sono intestarditi in un’affermazione di principio (ovviamente) logica.

Esemplare e paradigmatico, pertanto, ci appare l’approccio al documento fotografico, e la narrazione che dal medesimo ne deriva, proposta da persone di sesso diverso, di sensibilità differenti ma unite dalla necessità di penetrare dentro una ferita che scomparirà, ahinoi, solo con la dissoluzione della memoria.

Il reportage dei nostri amici ci porta tra le Montagne Rocciose, tra gli stati dell’ovest della grande nazione americana che riconosce naturalmente la cittadinanza dei suoi figli indigeni (invero, per quanto maltrattati non c’è stata mai schiavitù) ma ancora non sa esprimere un’istituzione migliore della “riserva” o della “autonomia” più o meno assistita. E tanto si è raggiunto solo attraverso logiche mercantili, ipocriti accordi irrispettosi delle tradizioni e fiduciosi solo nella speranza di un’imposta, quanto ambigua, integrazione o, peggio, di un alimentato desiderio di isolamento.

Eppure la storia di questi popoli appartenne ai nostri giochi d’infanzia perché l’indiano era coraggioso e cercava un giorno bello per morire, perché la prateria era la sua casa e il bisonte la sua economia. All’università ci insegnarono, poi, che il popolo dei cacciatori inevitabilmente soccombe di fronte a quello dei pastori e degli allevatori e l’uomo della prateria é uno scialacquatore se paragonato all’uomo della navicella spaziale. Ma … c’era un ma.

Il nostro indiano – un preistorico rispetto a un Inca, un Maya, un Azteco – il nostro indiano era un saggio e quella poca (oggettivamente poca) cultura che ci ha trasmesso, ancorché non veicolata dalla scrittura dei segni e delle convenzioni, oggi, appare enorme affidata com’è alla trasmissione orale, alla danza e all’arte totemica, capace quindi di forzare lo stupido nichilismo del Vecchio Mondo.

Questo “poco” esemplarmente si esprime, nella fotografia del duo Torresani –Orofino, con una forza sconvolgente che si fa dialogo. Un dialogo che si fa carico della ricerca di nuovi orizzonti meditativi, contemplativi, sicuramente pacifici, forse spirituali (di certo il mirabile racconto di Alce Nero approda al cristianesimo ancor quando dichiara che “se il buon Dio avesse voluto far nascere suo figlio in mezzo al popolo indiano, ebbene, gli indiani lo avrebbero trattato meglio”).

Le immagini del “GianLuc Ensemble” rivedono, allora, fotograficamente quest’esperienza; si fanno carico della sua storicità che, ormai, sopravvive tra turismo e cinema (e cause nei tribunali); ribaltano i luoghi comuni, attestano il contemporaneo e affidano la ricerca storica allo sguardo che sa essere studio sincero e attenzione appassionata, senza farsi turbare dalle toccanti memorie del Sand Creek, del Little Big Horn, del Wounded knee; lontani, pure dalle melodie travisanti “Del nuovo mondo”, ammaliati semmai dal ritmo dell’ultimo pow wow o dal profilo di un canyon, di un volto.

I nostri amici, insomma, iniziano il loro percorso fotografico da dove il grande capo Giuseppe, della tribù dei “nasi forati” aveva detto di fermarsi, stanco della marcia verso le “terre della nonna”, inseguito dalla cavalleria americana. La linea rossa della loro ne mostra il segno di una freccia, non di una ferita, semmai di una cicatrice.

Quanti indizi, icone, simboli, lungo la traiettoria dei loro obiettivi? Certo il confronto con E.S.Curtis li “perseguita”: quelle immagini d’indiani a cavallo che scompaiono laddove il fuoco dell’obiettivo finisce è ormai patrimonio della comune umanità; e di certo è stata una facile profezia.

Ma Curtis – e concludo – per inseguire i suoi indiani ci rimise la moglie, stanca dei troppi anni di assenza del fotografo. I nostri amici, quest’avventura hanno preferito viverla insieme.