ACROPOLIS

MOSTRA FOTOGRAFICA

di Giorgio Tani

Recensione di Cristina Paglionico

La fotografia, con la sua verosimiglianza alla soggettiva percezione sensoriale che chiamiamo realtà, ci confonde e ci fa cadere nel desiderio della impossibile conoscenza oggettiva delle cose. Per questo, cadendo nella facile trappola fotografica, ho chiesto a Giorgio Tani quale fosse la città rappresentata nella sua Acropolis. Eppure avevo tutti i segnali per comprendere che non era nelle intenzioni dell’autore la descrizione di una metropoli di concezione moderna, ma piuttosto il racconto di una passeggiata dentro l’inafferrabile senso delle nostre città, che non sappiamo più guardare al di fuori delle necessità della funzione immediata. La mente, e quindi lo sguardo, si liberano più facilmente quando percorriamo sentieri ignoti. Allora una magia ci toglie dall’abitudine e dalla fretta; non sono più la partenza e l’arrivo a fare da padroni al nostro tempo: d’un tratto sopravviene l’incantesimo del percorso in cui ci si può perdere e durante il quale si possono riannodare i fili di una percezione spesso stanca e disturbata dalla rumorosità del quotidiano. Definiamo moderno tutto ciò che abbia una evidente consonanza con lo spirito e il gusto dei tempi attuali. In questa formulazione da vocabolario restano tuttavia inespresse le complicazioni del gusto corrente: la nostalgia del passato e degli ingenui barocchismi della decorazione, l’essenzialità delle forme e dei disegni che esaltino la brevità, la velocità e l’efficacia; il desiderio di forza e la rivelazione delle fragilità, l’esaltazione del durevole e la percezione della provvisorietà. Sembra essere moderno tutto ciò che comprendiamo, mentre diventa antico tutto quello che non sappiamo più ricondurre all’uso corrente. Nel mezzo c’è la traccia dell’intuizione, il galleggiamento delle conoscenze che vengono dal passato e che vivono in un limbo inesplorato di sensazioni messe a tacere dall’affanno del vivere.

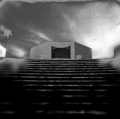

Le immagini di Acropolis contengono tutte le contraddizioni del moderno pensare, insieme all’antica e universale sorpresa dell’esploratore: i bastioni della cittadella sono inespugnabili torri con le feritoie dell’olio bollente. Il lampione liberty è un mostro a tre teste che attende la battaglia, gli scheletri degli alberi sono radiografie di un tempo ormai morto. Oltre la cinta del castello compaiono i fantasmi degli abitanti: hanno lasciato graffiti di manifesti sui muri, statuette funerarie che implorano, edicole di stele votive, leggiadrie di corpi cubisti e miti riflessi sulle sculture di vetro. Hanno lasciato mostri mosaicati, nostalgie di donne sugli intagli dell’antico violino e dolmen di acciaio che si inerpicano lungo le pareti di calcestruzzo. Una sfinge è compressa tra due colossi pietrificati, di lontano un severo mausoleo incombe sulla scalinata dei sacrifici. Ogni immagine è una storia singola di evocazione poetica, indizio di movimenti artistici, compromissione di linguaggi e segnali. L’uomo ombra attraversa i diversi livelli della coscienza, affidando alle icone del suo passaggio il compito di esercitare la compassione del tempo. Questo luogo è molti luoghi diversi, sperduti nel tempo e nello spazio, eppure è la stessa città di concezione universale: gabbia, potente urlo di protezione e condanna, spazio di nostalgia e labirinto. Per questo non ha importanza sapere quali e quante siano le città ritratte: in questo viaggiare non si può pensare al ritorno. Adesso, nel limitato presente, c’è da ascoltare il lento spirito del passato e il passo veloce del futuro. Sta ad ognuno ritrovare nella propria città, ma ancor più nei labirinti della propria mente, la stessa sacralità di questo sguardo, l’acutezza che spia e si sorprende per i segnali leggiadri, le ombre e le pesantezze che ogni passo della storia dell’uomo lascia sul selciato dell’esperienza dei sensi.